【PR:弥生様】

給与計算ソフト導入企業は約4割にとどまり、労務管理では約9割が依然手作業

弥生株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員 兼 CEO:武藤健一郎、以下「弥生」)は、中小企業における給与計算・勤怠管理・労務管理の実態を明らかにするため、全国の従業員100名未満の中小企業経営者・人事担当者を対象に調査を実施しました。その結果、給与計算ソフトの導入率は4割強にとどまり、勤怠・労務管理に至っては7~8割がいまだに手書きやExcelで対応している実態が明らかになりました。

サマリー

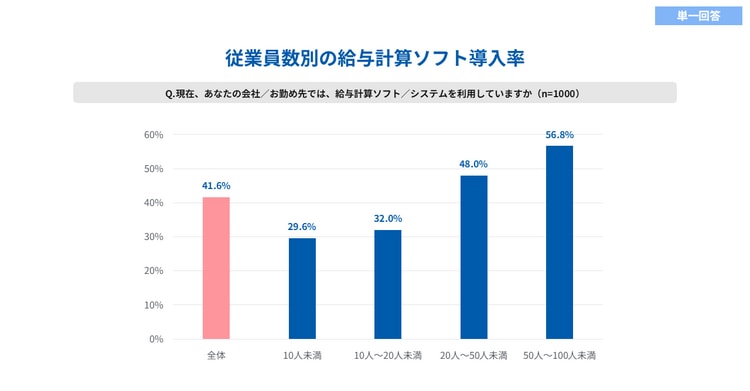

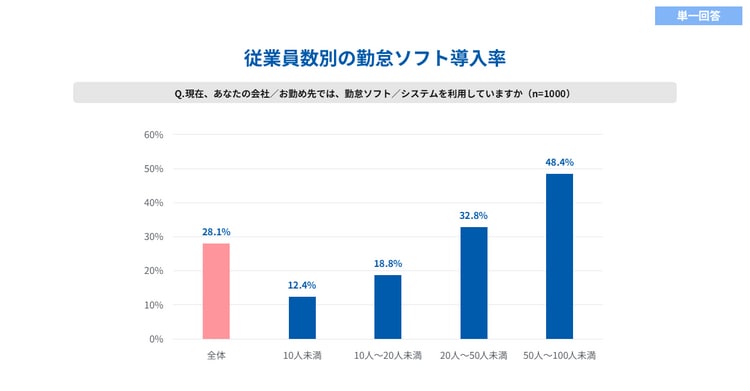

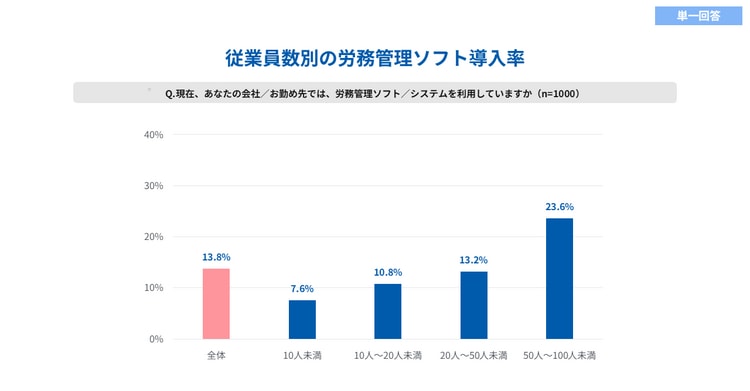

中小企業における給与・勤怠・労務管理のデジタル化は依然進んでいないことが分かった。給与計算ソフトの導入率は41.6%にとどまり、特に10人未満の企業では29.6%と低水準。勤怠管理ソフトはさらに導入が進んでおらず、導入率28.1%、労務管理ソフトの導入率は13.8%にとどまった。

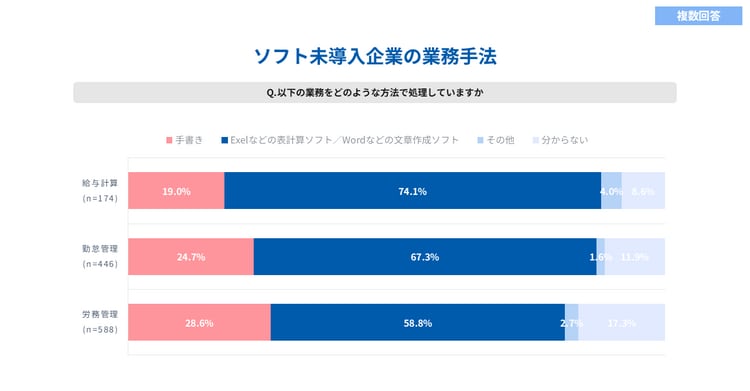

給与計算ソフトを導入していない企業の74.1%がExcel等で管理し、19.0%が手書きで対応。勤怠管理や労務管理も、紙やExcelベースの運用が多い傾向があった。

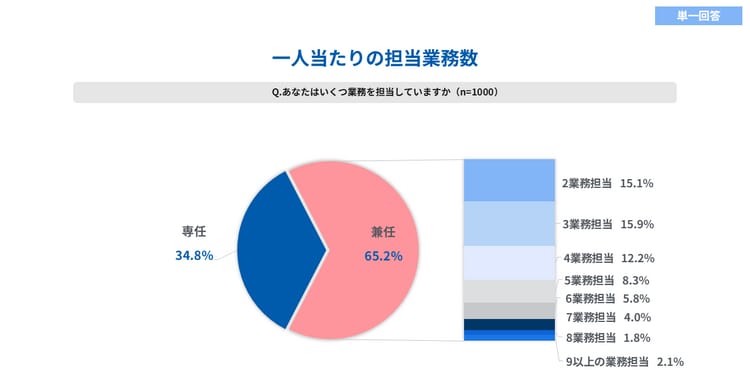

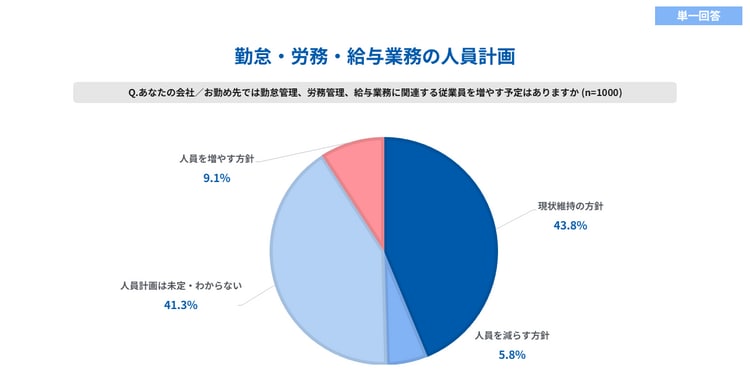

複数業務を兼任する担当者が多く、特に10人未満の企業では7~9 つの業務を兼任する割合が10%以上となった。一方で、人員補強の計画が立てられていない企業が多い。

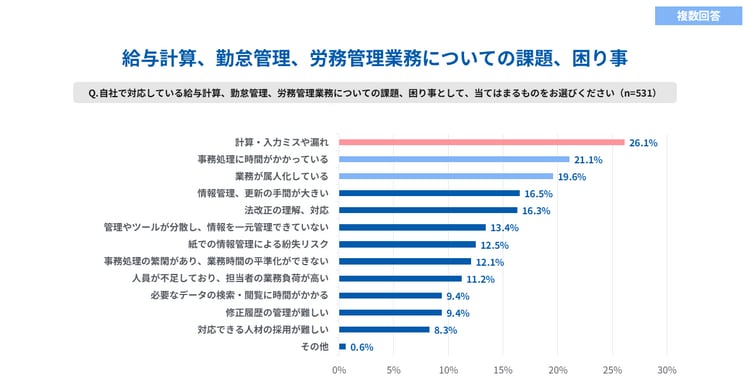

業務課題としては、計算ミス・漏れや手間、属人化がどの企業規模でも共通しており、デジタル化と仕組みの見直しが求められている。

調査レポート

中小企業における給与・勤怠・労務管理のソフト導入率は低く 、10人未満の小規模法人では3割を下回る

今回の調査結果では、給与計算ソフトの導入率が41.6%にとどまりました。特に10人未満の小規模企業では29.6%であることが分かりました。また、勤怠管理ソフトと労務管理ソフトはさらに導入が進んでおらず、導入率はそれぞれ28.1%、13.8%にとどまりました。いずれのソフトも 、導入率には従業員数との相関が見られ、従業員数が少ない企業ほど導入率が低いことが分かりました。

ソフトを導入していない企業の約2割は手書きでの給与計算

ソフトを導入していない企業では、給与計算はExcelなどのツールを使用する企業が74.1%、手書きが19.0%にのぼりました。勤怠管理ではExcelなどが67.3%、手書きが24.7%と、依然として手作業での管理が多い傾向です。さらに、入退社手続きや各種保険申請などの労務管理についても、Excelなどを活用している企業は58.8%にとどまり、28.6%が手書きで対応しています。Excelなども使用せず、完全に紙ベースで管理している企業も一定数存在することが分かりました。

担当者は複数業務を兼任し業務負担が大きい一方で、人員増加の見込みなし

給与・勤怠・労務管理業務を担当する人事・労務担当者の多くは、他の業務と兼任しており、業務負担が大きい状況にあることが分かりました。本調査結果では、専任担当者は34.8%にとどまり、65.2%が複数の業務を兼任していると回答しました。特に従業員数の少ない企業では、1人の担当者が給与計算、勤怠管理、採用、総務など幅広い業務を抱えているケースが多く、従業員10人未満の企業では「一人当たり8業務以上を担当している」との回答が11.2%と1割を超えました。

こうした状況の中で、業務の属人化も進んでいますが、人員を増やす予定がある企業は少数にとどまっています。「人員を増やす」と回答した企業はわずか9.1%にとどまり、「現状維持または人員を減らす」との回答が49.6%と約半数に上りました。 この結果からも、限られた人員の中で業務を効率化する必要性がますます高まっていること言えます。

具体的な業務課題

給与・勤怠・労務管理に関して、具体的な課題についても調査しました。最も多かったのは「計算・入力ミスや漏れ」で26.1%を占め、次いで「事務処理に時間がかかる」が21.1%、「業務の属人化」が19.6%、「情報管理や更新の手間」が16.5%となりました。

これらの課題は企業規模に関係なく共通しており、多くの企業が同じ悩みを抱えていることが明らかになりました。特に、手作業での管理が主流の企業ほど負担が大きく、ミスの発生や業務の属人化が進むことでさらなる非効率を招いていることが考えられます。こうした課題の解決には、業務のデジタル化や仕組みの見直しが求められています。

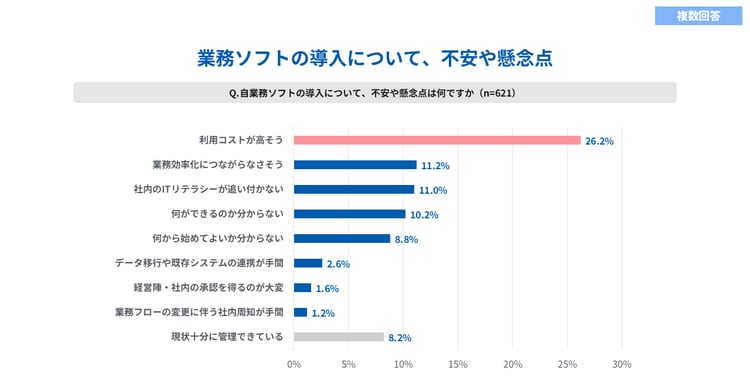

ソフト導入の懸念、最も多いのは「利用コスト」

ソフトを導入していないと回答した方に、導入に対する不安や懸念を尋ねたところ、「利用コストが高そう」が26.2%で最も多い結果となりました。導入費用や月額利用料に対する慎重な姿勢の企業が多いことが分かりました。また、「業務効率化につながらなさそう」(11.2%)、「社内のITリテラシーが追い付かない」(11.0%)、「何ができるのか分からない」(10.2%)、「何から始めてよいか分からない」(8.8%)という回答から、ソフトの有用性や導入プロセスについて十分に理解できていない事業者もいることが分かりました。ITツールへの知識やノウハウの不足が導入の課題となっている企業もあると考えられます。

総括

今回の調査結果から、中小企業における給与・勤怠・労務管理のデジタル化が進んでいない現状が明らかになりました。給与計算ソフトの導入率は41.6%に留まり、特に従業員数の少ない企業では導入が進んでいません。勤怠や労務管理においては、さらに導入が遅れており、7~8割の企業がExcelや手書きで対応しており、「計算・入力ミスや漏れ」や「事務処理に時間がかかる」ことに課題を抱えています。

また、6割以上の企業では担当者が複数業務を兼任し、業務負担が大きいにもかかわらず、人員補強の計画が立てられていない企業が多くなっています。このような状況においては、業務のデジタル化が不可欠であり、ソフトウエアを導入することによって、業務の効率化やミスの削減が期待されます。しかし、コストや導入プロセスに対する懸念も多く、特に導入への理解やノウハウの不足が障壁となっていることが分かりました。

今後、中小企業が抱える業務負担や課題を解消するため、デジタル化の推進が急務です。弥生は、こうした課題に対応するため、分かりやすく効果的なツールの提供と、導入支援を強化してまいります。

【調査概要】

調査期間:2025年2月28日~3月2日

調査対象:全国の100名未満の中小企業経営者・人事担当者 1,000名

調査方法:インターネットによるアンケート調査

調査データの引用に関するお願い

調査データをご使用いただく際は、下記クレジットをご記載ください。

出典:「中小企業の給与・勤怠・労務管理の実態調査2025」弥生調べ

データを加工してのご使用はお控えください。グラフデザインの再作成は可能です。

関連する当社サービス

弥生のクラウド給与計算サービスは給与計算業務に必要な機能を網羅。給与・賞与計算から、社会保険、年末調整までミスなく確実に行えます。

弥生給与 Next

「弥生給与 Next」は給与計算や年末調整業務まで行えるクラウド給与サービスです。年末調整の際、控除申告情報はWeb上で回収できるので、紙のやり取りやデータ入力する手間・時間を効率化できます。また、従業員も、給与・賞与明細書、源泉徴収票をスマートフォンなどでいつでも確認できるので便利です。

URL:https://www.yayoi-kk.co.jp/kyuyo/kyuyo-next/

やよいの給与明細 Next

「やよいの給与明細 Next」は、年末調整を外部に委託する従業員10名程度の事業者に最適な、クラウド給与明細電子化サービスです。給与支給額は自動計算するのでミスがなく、給与・賞与明細書はWeb配信でペーパーレス&効率化することができます。

URL: https://www.yayoi-kk.co.jp/kyuyo/meisai-next/

弥生株式会社について弥生は「中小企業を元気にすることで、日本の好循環をつくる。」というミッションを掲げ、バックオフィス業務を支援するソフトウエア「弥生シリーズ」の開発・販売・サポートする企業です。「弥生シリーズ」は登録ユーザー数 350万を超え、多くのお客さまにご利用いただいています。

弥生の強みであるお客さまとのネットワーク、蓄積された膨大なデータ、業界最大規模のカスタマーサービスセンター、パートナーとのリレーションシップを、AIをはじめとしたテクノロジーと掛け合わせることで、中小企業の皆さまがありたい姿へ進むことを支援してまいります。

代表者:代表取締役 社長執行役員 兼 最高経営責任者(CEO) 武藤 健一郎 |

お問い合わせ

取材・プレスリリースに関するお問い合わせ窓口をご案内します。

お問い合わせはこちら