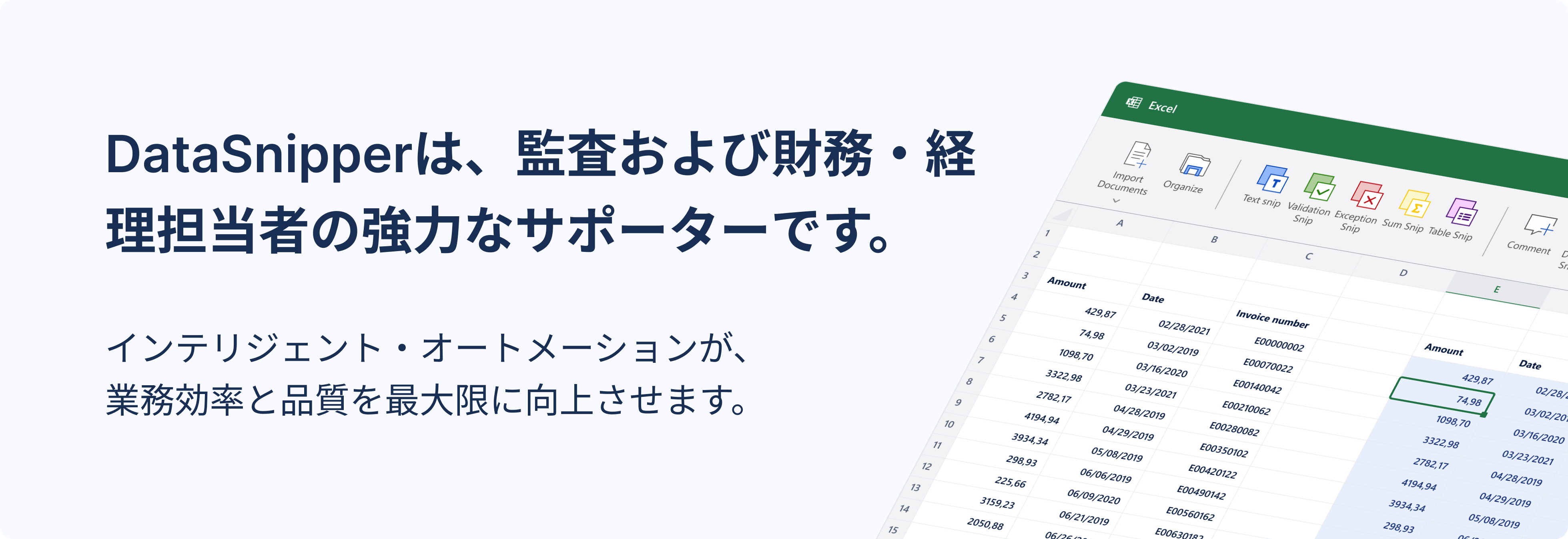

公認会計士ナビを運営する株式会社ワイズアライアンスは、世界100ヶ国以上・50万人を超えるユーザーに利用される監査・経理の自動化ツール DataSnipper(以下、データスニッパー)との共催(会場提供:CPASS)にて、2024年10月31日に「~DataSnipper Presents~ 会計・監査Tech-Next2024」を開催しました。

近年、監査の現場では、AIの活用をはじめとした新たな監査ツールの開発やテクノロジーの導入が進んでいます。本イベントでは、大手・準大手監査法人の監査現場においてどのようにテクノロジーが活用されているのか、監査業務にはどんな影響があるのかに迫りました。

登壇していただいたのは、それぞれ社内のテクノロジー活用を担当しているBDO三優監査法人パートナーの工藤博靖氏と、PwC Japan有限責任監査法人パートナーの伊藤公一氏。聞き手は監査法人勤務経験もあり、スタートアップをはじめとしたテクノロジーに詳しいpilot boatの納富隼平氏です。

※本記事の登壇者の肩書・経歴等はイベント登壇時のものになります。

※本記事の内容は公認会計士ナビにてセッションでの発言内容に編集を加えたものとなります。

大手と準大手監査法人、それぞれのテクノロジーの利用状況は?

納富(pilot boat):本セッションの前にはオランダ発監査DXスタートアップであるデータスニッパーが登壇しました。

簡単に紹介すると、データスニッパーは証憑資料からの情報抽出とサンプルデータとの突合を自動で行うなどの機能を提供していて、既にグローバルではBIG4をはじめとした多くの監査法人や会計事務所などに利用されています。日本においても、BDO、PwC Japan有限責任監査法人の両社でも利用されていると伺っています。

工藤(BDO三優):BDOでは、2024年4月からデータスニッパーを導入していて、監査に携わる約300人が利用しています。導入前には、当然いろいろなテストをして、社内から意見を募りました。その際は導入に関して後ろ向きな意見もなくはなかったのですが、実際に使い始めるとポジティブな声が多く届くようになりました。

工藤 博靖

工藤 博靖

BDO三優監査法人

パートナー/公認会計士

1982年、北海道生まれ。2005年に早稲田大学を卒業後、三優監査法人に入所、あらゆる業種の上場会社の監査からIPO案件の監査に至るまで幅広く担当。2019年、BDO USAのサンフランシスコ事務所に赴任し、米国企業の監査業務を担当する。2023年に帰国し、現在はクロスボーダーの監査案件を中心に担当、海外会計事務所との連携の中心的な役割を担っている一方、監査業務のDX化推進にも関与している。

納富(pilot boat):導入前は前向きではない意見もあったんですね。

工藤(BDO三優):テクノロジーに対しても、公認会計士らしく懐疑心を発揮してくれていたのかもしれません(笑)。でも、そういった方々も実際に使ってみたら「ちゃんと使えますね」と言ってくれるようになりました。

納富(pilot boat):昔、エクセルが普及した際も「エクセルは信用できないから、電卓を叩いて検算する」なんて笑い話がありましたからね(笑)。テクノロジーに対する人の常なのかもしれません。

伊藤(PwC):PwC Japan有限責任監査法人 でも数年前からデータスニッパーを導入していて、監査に携わっているメンバー全員のPCにインストールされています。とても使いやすくて、新人研修時から「証憑突合の際やPDFからデータを読み取りたい時には、これを使った方が圧倒的に効率的な可能性がある」といった案内をしています。

例えばBalance Gateway*経由で確認状を回収すると、紙ではなくてPDFが送られてくる場合がありますが、そのPDFを読み取る時などに使っています。

*会計監査確認センター合同会社が提供する電子確認状プラットフォーム

伊藤 公一

伊藤 公一

PwC Japan有限責任監査法人

パートナー/公認会計士

2006年に公認会計士試験合格後、あらた監査法人(当時)に入所、金融部門に所属。15年以上の保険会社に対する会計監査業務経験(日本基準、米国SEC基準、IFRS基準)を有し、会計アドバイザリーや企業再編処理のアドバイザリー業務、業務プロセス改革のコンサルティング業務などにも従事。2016年に設立されたAI監査研究所において、監査業務における人工知能技術の利用について研究・開発に携わる。

現在も会計監査業務に従事しながら、アシュアランス・イノベーション&テクノロジー部において、次世代の監査業務に向けて人工知能(AI)をはじめとするテクノロジーを用いた監査業務の変革を進めている。2024年7月よりAI監査研究所長に就任。

納富(pilot boat):PwCはテクノロジーの導入に対して業界内でも積極的なイメージがありますが、準大手たるBDO三優は、テクノロジーに対してはどのようなスタンスですか?

工藤(BDO三優):監査のDXという意味では、決して業界内で先進的というわけではないと思います。データスニッパーのようなツールも、最近になってようやく使い始めましたしね。

納富(pilot boat):興味はあったけれど導入が遅れたのか、そもそもあまり関心がなかったのか、どちらでしょう?

工藤(BDO三優):興味はあったのですが、それよりもデータアナリティクスなどに時間を割いていました。エクセルの関数やマクロでできる限りのことをやっていたという状況が続いていて、外部のベンダーが開発したものを取り入れるという動きはあまりありませんでした。それが近年になって進んできた、という状況ですね。

当日は公認会計士を中心に数十人の監査・会計関係者が参加

当日は公認会計士を中心に数十人の監査・会計関係者が参加

監査テクノロジーは「効果的かつ効率的」に寄与してる?

納富(pilot boat):監査は「効果的かつ効率的」がひとつのキーワードで、テクノロジーの導入もそこに寄与しなければいけないと思います。その辺りはいかがでしょうか?

伊藤(PwC):大きく寄与していると思います。

例えばデータの読み取りや転記にしても、人の手で作業し、目でチェックすると、どうしても間違いが発生してしまいます。PDFが何十ページ、何百ページとあれば尚更です。しかしテクノロジーを用いればその心配は減りますし、作業時間もわずかで済みます。

もちろん、テクノロジーを使った結果に問題がないとは限らず、人間がレビューしなくてよくなるというわけではありません。しかし人の手で一から作業するよりも圧倒的に効果的で効率的になりますよね。

工藤(BDO三優):私も、有効性・効率性、共に貢献してくれていると感じています。

データスニッパーを例に取ると、エクセルに転記されたものから瞬時に資料をトレースできる機能などが役に立っていますね。パートナーやマネージャーがレビューする際に「この証憑からこうやって調書を作ったのか」と瞬時に分かりますから。

今までPDFをひとつひとつ開いて確認していたことに比べれば、レビューの時間はかなり短縮されています。

伊藤(PwC):数字のチェックも効率的になりますが、誰がどのように証跡をチェックしたかも分かります。そのため翌年度に別のメンバーが担当するときも「昨年度はここをチェックしたんだな」「ここがポイントなんだな」ということが判別できるようになり、そういった意味でも有効ですよね。

納富(pilot boat):なるほど。ちなみに、監査現場以外でも、社内でテクノロジーは活用できそうですか?

工藤(BDO三優):アサインや議事録作成には使えると思えますし、どんどん使っていきたいとも思っています。ここを効率化できれば、最終的に監査で判断に使う時間が増やせますしね。

社内への普及は「上から」「下から」の両面から

納富(pilot boat):監査現場がAIなどの新しい監査ツールを導入するまでのフローはどのようになっているのでしょうか?

納富 隼平

納富 隼平

合同会社pilot boat

CEO/公認会計士試験合格

1987年生まれ。明治大学経営学部卒、早稲田大学大学院会計研究科修了。在学中公認会計士試験合格。有限責任あずさ大手監査法人での会計監査業務、トーマツベンチャーサポート株式会社でのスタートアップ支援を経て、2017年に合同会社pilot boatを設立。長文でスタートアップを紹介する自社メディア「pilot boat」、CVCやアクセラレーションプログラムのオウンドメディアコンテンツ制作・イベント運営・リサーチ等を手掛ける。

伊藤(PwC):私が所属しているアシュアランス・イノベーション&テクノロジー部は、テクノロジー活用を所管している部署で、必要なツールを自社開発することもあれば、「外部ツールを導入したので使ってください」と法人内向けに活用を後押しすることも行います。その後各監査チームのパートナーやマネージャーが、実際に導入するかどうか、意思決定を行いますね。

とはいえ、現場の監査チームはそう簡単に新しいツールを導入してくれるわけではありません。

そのため、新人研修からツールの便利さを伝えたり、デモ操作を部門ごとに実施するなどして、少しずつ普及を図っています。そこから現場で少しずつでも好評価が出てくると、だんだん横に広がっていきますね。最初はすごく大変でした。

納富(pilot boat):上から「導入したから使え!」と進めるのではなく、下から口コミで広げるんですね。

でも、新人研修で1、2年目の若手にツールの説明をして「研修ではAIを使って請求書の突合をしていましたよ」なんてチームに伝えてもらっても、シニアやマネージャーは必ずしも活用してみようとは思わないのではないでしょうか?

伊藤(PwC):それもあって、シニアスタッフやマネージャーにも研修で体験してもらう機会を設けています。パートナーにも、デジタル関連のワークショップを開催し、色々なツールに触れることで、便利さを体感してもらいました。その経験を現場に持ち帰って、パートナーからチームに導入を促してもらうというケースも、もちろんあります。

納富(pilot boat):組織全員でテクノロジーについての共有をしておくことが大事そうですね。一旦ツールを導入しても、テクノロジーに後ろ向きな方や、使い方が理解できていない方に担当が代わって「よく分からないからエクセルに戻す」みたいなこともなくはないでしょうから。

工藤(BDO三優):やはり全員にちゃんと普及させるという点についてはまだまだ苦労しているのは正直なところです。導入したツールをすべてのパソコンに強制的にインストールしてもいいのですが、インストールしたところで使ってもらわなければ意味がありません。伊藤さんが語られたように、組織の上からも下からも攻める必要があると感じています。

その点でいうと、現場のテクノロジー担当者を置いていて、その方が周りに普及活動をしてくれているので、次は私がパートナー側に声をかける番ですね、使っていないチームには理由をヒアリングをしようと思います。また、さきほど伊藤さんからワークショップのお話があったので、そういうものを取り入れたいですね(笑)。

納富(pilot boat):パートナーへの理解を醸成したり導入を促したりするためには、例えば「このツールを使えば今まで1000時間かかっていた手続が700時間になります」なんて言えば、誰もが使いたくなるように感じます。そういった数字での説得作業もされたのでしょうか?

工藤(BDO三優):実際にデータスニッパーを導入する際には定量的に、どのぐらい時間が浮くかという話は社内に向けてプレゼンしました。1作業あたりx秒節約できて、サンプル数はこのくらいあって、クライアント数をかけて、合計でこのくらいの節約ができる、というイメージですね。

納富(pilot boat):テクノロジーを使うことが、監査チーム内ではなく、審査などには影響を与えたりはしますか?

伊藤(PwC):導入しているデジタルツールについては、研修などを通じて社内のパートナーや品質管理部も含めて全員にインプットしています。

そのため、特定のメンバーにツールの理解がなく、レビューや審査に大きく影響するといった例はこれまで発生していません。

ちなみに社内では、AIを使った分析ツールなども試し始めています。ただ、現時点では参考情報としての取り扱いです。会計士が自分で監査手続を実施して、その上でAIが何かしらの示唆を提示してくれるようなら改めて考えてみる、といった建て付けなので、審査などに影響するということはありませんね。

工藤(BDO三優):ツールは品質管理部とも相談し、問題がないことを確認して利用しているので、大きな問題は発生しないかと思っています。

しかし、例えば他社で不正検知のためにAIを利用するという話を聞いたことがあるのですが、BDO三優ではまだそこまで行き着いていません。現場でどのように利用して、内外の審査に説明するのかは、後発組としては興味があるところです。

納富(pilot boat):PwCをはじめ先発組に頑張ってほしいですね、期待して結果を待ちましょう(笑)。

監査法人のテクノロジー導入、セキュリティ面での最難関は?

納富(pilot boat):外部ツールの導入という意味で聞いておかなければならないのは、やはりセキュリティの話です。

自社開発の場合は、社内のセキュリティ要件に従って開発すればいいと思いますが、他方で外部のツールを導入するというのは監査法人としては相性が良くないような気もします。その辺りの苦労があれば教えてください。

伊藤(PwC):もちろん社内の情報セキュリティチームの厳しいチェックを受けており、とても大変でしたね。

納富(pilot boat):場合によっては外部のベンダーに「こうしてください」というリクエストも発生するものですか?

伊藤(PwC):そういうケースもあります。

納富(pilot boat):準大手監査法人はBIG4ほどは厳しくないイメージもありますが、いかがでしたか?

工藤(BDO三優):もしかしたらPwCほどは厳しくはないかもしれませんが、とはいえ非常に高レベルな情報セキュリティ体制はBDO三優でも敷いています。我々も社内のセキュリティ部門と協力して、導入できるのかの評価をしたのですが、やはり大変でしたね。

最大の課題は、ベンダー側にクラウドサーバーがあって、そこにクライアントの情報が行く場合です。このチェックが最難関でした。

納富(pilot boat):せっかくデータスニッパーの方が会場にいるので聞いてみましょう。データスニッパーを各監査法人に導入する上で、セキュリティ関連ではどんな話題が多いですか?

データスニッパー 日本代表 砂山氏

データスニッパー 日本代表 砂山氏

砂山(データスニッパー):セキュリティ的にこう改善してほしい、というリクエストは少ないですが、データの流れやセキュリティポリシーを明確化してほしいという話はよくいただきます。

また工藤さんがお話されたように、データスニッパー側にあるデータについてもやはり話題に上ります。

ただ現代においては、下手に社内で情報を保存するよりも、クラウドの方がむしろ安全という場面は珍しくありません。AmazonやMicrosoftといったサーバーを提供する大手企業がハッキングされる可能性よりも、自社環境がハッキングされる可能性の方がはるかに高いわけです。

とはいえ、監査業界全体にそういった理解があるわけではありません。現在変わっている最中だと思います。

納富(pilot boat):ちなみに、データスニッパーなどの外部サービスを導入するに際して「PwCが導入しているんです」と社内に紹介すると、ちょっと安心感が醸成されるなんていうことはありますか?

工藤(BDO三優):なくはないですね(笑)。他法人の導入事例は社内でも参考にしています。

イベント終了後には懇親会も開催され、監査法人や会計事務所関係者を中心に交流を深めた。

イベント終了後には懇親会も開催され、監査法人や会計事務所関係者を中心に交流を深めた。

これからの時代の監査×テクノロジーに必要な心構え

納富(pilot boat):監査のデジタル化や自動化が進むと、テクノロジーに任せる部分、人が対応しなければいけない部分の峻別が重要になると思います。

パッと思いつくところでは、いわゆるプロフェッショナルジャッジメントは人間がする必要があると思いますが、その他はどうでしょうか? ヒントを聞かせてください。

伊藤(PwC):今言っていただいた通り「AをBと間違えていないか」のような、白黒はっきりするようなテーマはテクノロジーを使った方が正確で早いと思います。膨大な計算が必要なものも同じだと思います。

とはいえ、ツールを使っても判定できないケースや、判断に迷うことがあれば人間の出番です。

クライアントも、監査法人にはグレーな事象の判断を期待しているでしょうから、今後は会計士のそういったジャッジの重要性がより高まるのではと考えています。

工藤(BDO三優):私も同意見です。データの可視化作業自体には判断は不要でも、そこからわかることを咀嚼して監査の現場に活かすというのは、我々公認会計士の仕事です。

その前段階をいかにして効率化できるかが、DXの本質になるのかと思います。

納富(pilot boat):テクノロジーで請求書のチェックができるとはいえ、請求書がPDF化されていなかったら元も子もないですよね。監査のDXを達成するためには、クライアント側のデジタル化も必要なはずです。そもそも、クライアントのデジタル化は進んでいるのでしょうか?

伊藤(PwC):コロナ禍をきっかけにクライアントでもリモートワークが進み、デジタル化は大きく進んでいます。今まで紙でやりとりしていた資料の多くはPDFになり、紙への押印はシステム上の承認ワークフローに置き換わりました。

そういう意味では、監査のデジタル化も進めやすい環境になってきているように感じています。

工藤(BDO三優):我々も、資料のPDF化をつぶさにお願いしています。それもあってか、私の担当クライアントでは資料をお願いすれば、PDFでいただくケースがほとんどになってきました。

またクライアントの経営目線としても、普段からいろいろなデータを用意しておいた方がいいと考えています。極端な例を出すと、経理データが総勘定元帳しかなかったら、監査も大変ですし、そもそも経営目線でも良くないですよね。

売上明細にしても、売上高や利益率だけではなく、出荷元や顧客情報など、いろいろなデータベースと紐づいた方が経営分析には役立ちます。それがひいては我々の効果的・効率的な監査に繋がるという面もありますし、クライアントにはそういったアドバイスを可能な限りしてきました。

クライアントとしてはシステムの入れ替えや投資が必要なこともあるので、すぐの対応は難しいかもしれませんが、普段から「こういう情報があるといいですね」という会話をしていくのが大切でしょう。

伊藤(PwC):資料の電子化が進んでいるクライアントは多いものの、紙の資料を取り扱っていることもあるので、監査の都合だけ言えば電子化していただけると助かりますよね。

電子化によって監査が効率的になれば、監査チームはより判断が必要な論点に時間を割けるようになるので、経営のためにも監査のためにもデジタル化は進んでいくと嬉しいです。

納富(pilot boat):デジタル化をお願いするといっても、クライアントは作業が増えたり、今までのフローを変えたりすることを嫌がる場面もあるのではないでしょうか?

工藤(BDO三優):現場の方だけでなく、経営陣や監査役、マネジメントから現場に話を下ろしてもらうというのも有効だと思います。データアナリティクスが監査で一般的になりつつあって、その結果をクライアントにプレゼンする方も出てきている中で、「経営目線でもこういうデータが必要だな」と感じてもらえば、現場の改革にも繋がります。

内容に対して、現場なのか経営陣なのか、相手をちゃんと選ぶことが大事ですね。

納富(pilot boat):最後に、これからテクノロジーの普及に取り組む監査法人や監査チームなどに、アドバイスをお願いします。

伊藤(PwC):生成AIをはじめ、昨今は急速にテクノロジーが進化しています。どんどん新しいツールも出てきて、現在使っているツールも数年後には陳腐化しているかもしれません。

これからの会計監査に求められるのは、新しいツールが出てきた際に柔軟に対応することだと思っています。過去のやり方に固執していては、時代の流れに置いていかれてしまいます。新しいテクノロジーも柔軟に取り入れていきましょう、とお伝えしたいです。

工藤(BDO三優):伊藤さんがお話されたように、監査法人も新しいテクノロジーはどんどんキャッチアップしていかなくてはなりません。そのためには業界全体でテクノロジーに興味をもち、情報交換することも大事だと思っています。「最新のテクノロジーを使って、今こういう監査をしている」という話は業界内で盛り上がってほしいですね。

それが公認会計士という仕事の魅力を高めることに繋がりますし、ひいては会計士を目指す方の増加にも繋がるはずです。ぜひ業界でそういった勢いを作るべく、一緒に頑張っていきましょう。

納富(pilot boat):今お話があったように、テクノロジーは日進月歩で進化していて、すぐに新しいサービスや機能が登場してくるはずです。また順次アップデートさせてください。

工藤さん、伊藤さん、本日はありがとうございました。

世界100か国以上に、50万人を超えるユーザー